Vesta no fue una deidad de batallas resonantes ni de tronos celestiales que se tambalean al paso de los celos. Su dominio se tejía en un silencio más profundo y esencial: el fuego sagrado, el corazón humeante de la existencia. Era la versión romana de la griega Hestia, pero en el Capitolio, su culto adquirió una relevancia monumental, vinculándose intrínsecamente no solo al hogar de cada ciudadano, sino al Hogar de toda Roma, al destino mismo de la República.

Imagina su origen: Vesta era hija de Saturno y Ops, una de las hermanas mayores de Júpiter, Neptuno y Plutón. Mientras sus hermanos reclamaban los cielos, los mares y el inframundo con estruendo, Vesta eligió un camino de absoluta pureza. Rechazó las insistentes propuestas de matrimonio de Apolo y de Neptuno, elevando un juramento inquebrantable de virginidad ante el trono de Júpiter. Su recompensa no fue un cetro de poder visible, sino un honor más profundo: el compromiso de ser venerada en el centro de todos los templos, de ser la primera en las oraciones y de recibir la llama eterna como su única representación.

La Diosa no necesitaba una imagen antropomórfica clara, no requería estatuas detalladas donde se pudiera ver un rostro o una forma; su presencia era el fuego. Una llama viva, purificadora, que simbolizaba la vida, la continuidad y la fidelidad. En cada hogar romano, una chispa ardía en su honor, protegiendo a la familia y asegurando la estabilidad. Pero el centro neurálgico de su culto era el Templo de Vesta en el Foro, un edificio circular (una réplica del humilde hogar original) que contenía el Aedes Vestae, la celda interior, y dentro de ella, la llama sagrada que jamás podía apagarse.

El mantenimiento de este fuego era una cuestión de supervivencia nacional. Si la llama moría, se creía que la propia Roma caería en ruinas. El fuego era el pignora imperii, uno de los objetos sagrados que garantizaban el dominio de Roma, y su custodia recaía en un colegio sacerdotal único en la sociedad romana: las Vírgenes Vestales.

Las Guardianas de la Llama: El Colegio Sacerdotal Femenino

Las vestales eran una anomalía poderosa y respetada. Eran las únicas sacerdotisas de tiempo completo, designadas para servir a la República. Elegidas de familias patricias entre los seis y diez años, su vida estaba marcada por un servicio riguroso de treinta años: diez de aprendizaje, diez de servicio activo y diez de enseñanza.

El núcleo de su compromiso era el voto de castidad. Este no era un mero precepto moral, sino una obligación teológica y política: la pureza de la vestal se identificaba directamente con la pureza y la seguridad de la ciudad. Una vestal virgen garantizaba que el fuego sagrado de Vesta, y por ende la fortuna de Roma, permaneciera inmaculada.

Sus privilegios eran inmensos: autonomía legal (no estaban bajo la potestad del padre), un lugar de honor en los espectáculos públicos, la capacidad de interceder por condenados a muerte y una gran riqueza y prestigio social. Su morada, el Atrium Vestae, era un complejo opulento cerca del templo. Pero a cada privilegio le correspondía un riesgo aterrador.

Si una vestal permitía que la llama se extinguiera, la castigaban con azotes públicos, un recordatorio brutal de que la negligencia podía costar el imperio. Si rompía su voto de castidad, el castigo era la pena capital más cruel y simbólica: ser enterrada viva. La condena se ejecutaba en el Campus Sceleratus (Campo Malvado), donde la vestal, vestida de novia y sentada en un fúnebre carruaje, era bajada a una cripta con una pequeña lámpara de aceite, agua y pan, para morir lentamente. Esta muerte simbólica buscaba engañar a la deidad, ya que derramar sangre de vestal sobre suelo sagrado habría profanado Roma. Su destino era el reflejo inverso de su servicio: la fuente de vida se convertía en la tumba de la impureza.

A pesar del peligro, el colegio de vestales perduró por más de mil años, desde los orígenes monárquicos de Roma hasta el triunfo del cristianismo, cuando el emperador Teodosio I ordenó extinguir la llama sagrada en el año 394 d.C., marcando el cierre definitivo de esta era de la fe romana.

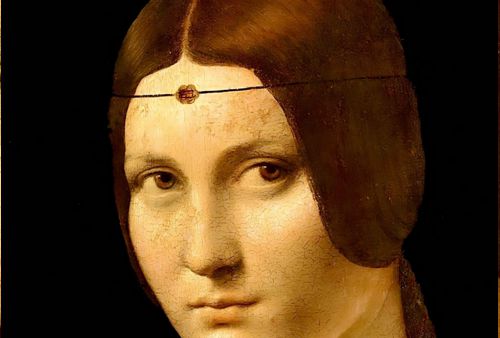

El Eco de la Pureza: La Vestal de Frederick Leighton

Es en este contexto de devoción solemne y peligro latente que encontramos la obra de Frederick Leighton, La Vestal (c. 1882-1883). Leighton, el gran pintor academicista y figura cumbre de la época victoriana, era un maestro en la evocación de la belleza clásica y la moral elevada. Su pintura no es un mero retrato, es una meditación sobre el deber, el aislamiento y la mística de la pureza.

La obra nos presenta a una sacerdotisa en un perfil casi escultórico. No está cerca del fuego, ni realizando un rito de ofrenda de la mola salsa, sino en un momento de soledad introspectiva, posiblemente en el umbral del Templo o del Atrium Vestae. Su postura es de una rectitud inquebrantable, su figura está envuelta en las voluminosas vestiduras de lana blanca (el suffibulum sobre la cabeza y la palla) que magnifican su aislamiento y su sacralidad.

Leighton, con su estilo preciosista, logra que el mármol que rodea a la figura resulte casi tan pulcro como la lana de su indumentaria. La luz es suave, atemporal, resaltando la palidez de su piel, el recogimiento de sus facciones y la absoluta dignidad de su silencio.

El vínculo es profundo y conmovedor

El Deber sobre la Vida: La obra de Leighton captura el espíritu de la vestal: una mujer que ha renunciado a la vida privada (el matrimonio, la maternidad, el hogar propio) para asumir el deber público más alto. La vestal de Leighton irradia una quietud que solo puede provenir de una resolución total. El pintor victoriano, un hombre que exploraba constantemente la feminidad idealizada, encuentra en la vestal el arquetipo de la mujer purificada por el servicio, cuya belleza no es sensual, sino solemne y moral.

La Tensión del Voto: Aunque la imagen es serena, subyace la trágica tensión de su existencia. El público de Leighton conocía la leyenda de la vestal enterrada viva. Al contemplar la pureza idealizada en el lienzo, el espectador es arrastrado al dilema de su juramento: un solo desliz, una sola traición al voto, podría significar un castigo aterrador que la sociedad romana justificaba como necesario para mantener la llama, y el imperio, vivos. La luz que acaricia su rostro es la misma que vela sobre el fuego cuya extinción la condenaría.

La Belleza como Sacrificio: El lienzo, con su academicismo idealizante, convierte el sacrificio de la vestal en algo sublimente bello. El arte de Leighton, como el culto a Vesta en su cúspide, convierte el deber en una forma de perfección estética y espiritual. La vestal no es una simple sacerdotisa; es la encarnación de la virtud cívica de Roma, fijada para siempre en la luz dorada y melancólica del siglo XIX.

Vesta fue la diosa inmutable del fuego que definía el hogar y el destino. Frederick Leighton, al pintar La Vestal, no solo retrata a una sacerdotisa, sino que rinde homenaje a la profunda y peligrosa pureza que fue, durante mil años, la piedra angular mística de la civilización romana.