Podemos afirmar con certeza que no hay mareas sin luna, ni Edipo sin Electra. Ya hemos explorado el drama de Edipo en este espacio, y hoy volvemos nuestra mirada hacia la hermana que aguarda, que conspira, que siente. Electra — hija de Agamenón y Clitemnestra — es la presencia silenciosa que habita el vacío dejado por la tragedia patriarcal.

Electra comparte linaje con Helena de Troya y con su hermano menor, Orestes; fue también hermana de Ifigenia, sacrificada por su propio padre en un acto de devoción y horror. La genealogía ya anuncia el crimen y el destino. Cuando Agamenón parten a la guerra de Troya, su esposa Clitemnestra queda atrás y, seducida por Egisto, traza una conspiración contra el esposo que desembocará en su muerte. Agamenón regresa: la casa espera reconstruirse, pero el veneno del desamor y la traición ha germinado. Clitemnestra y Egisto lo asesinan juntos.

En ese instante nace el fuego irreductible de Electra. El odio no es su único motor: el deber filial, la culpa del silencio, la necesidad de restaurar el honor paterno. Electra se convierte en conspiradora, guardiana del recuerdo, madre de la venganza. Protege y esconde a Orestes, enviándolo al monte Parnaso bajo la custodia del rey Estrofio, para que crezca lejos del homicidio materno y de la trampa del poder.

Han transcurrido seis años desde el crimen. Orestes ya tiene dieciocho y ha sido formado en las artes del combate, educado para el retorno. En la madrugada, acompañado por su amigo Pílades, retorna a Argos. Camina en silencio. Ante la tumba de Agamenón ofrece un mechón de sus cabellos, un tributo ritual y no sólo filial: un juramento. Acompañado por un coro de ancianas esclavas de Clitemnestra, el cortejo se detiene, la atmósfera se llena de presagios oscuros: sueños, signos, mal augurio.

Electra, consumida por el duelo y por la humillación, ha sido relegada al ostracismo de su propia casa. Vive como una sombra, como un alma reprimida, recluida en su lamento. Las lágrimas son su alimento, el recuerdo paterno su alimento espiritual. Cuando ve el mechón de cabellos sobre la tumba, imagina que proviene de su hermano querido.

Orestes, oculto en la penumbra, emerge ante ella: declara la voluntad del oráculo, señala la culpa materna. En ese instante el pacto se consuma: de rodillas, frente a la tumba, los hermanos evocan al muerto, se confiesan astucias y conspiraciones — y acuerdan ejecutar el acto final: el matricidio vengador.

Luego de llevar a cabo el homicidio de Egisto y Clitemnestra, Orestes no encuentra redención. El crimen no se borra con sangre. Enloquece. Las Erinias — las Furias vengadoras del antiguo mundo — descienden sobre él con látigos invisibles y voces que rugen en su sangre. Son la culpa hecha espíritu: despiertan cada miedo, cada memoria culpable, cada grieta de conciencia. Orestes pide auxilio, busca refugio. Atenea le ofrece santuario en su templo. Pero no basta. Atenea convoca juicio ante el Areópago — tribunal ateniense formado por doce jueces. Las Furias exigen su víctima, Orestes invoca el mandato divino de Apolo. El veredicto pende de un hilo: seis votos contra seis. Atenea, en su poder decisorio, inclina la balanza hacia la absolución. Orestes es liberado del tormento juzgador, aunque su psique ya dañado.

Esta tragedia antigua encuentra en la psicología moderna una resonancia poderosa gracias al complejo de Electra, término acuñado por Carl Gustav Jung en 1912 como equivalente femenino al complejo de Edipo. Según Jung, la niña siente — en su desarrollo emocional — una atracción simbólica hacia el padre y rivaliza con la madre. No es simplemente un capricho infantil, sino una fase de tránsito en la formación de la identidad femenina. En su forma más benignamente resuelta, la niña transita esa fijación hacia una identidad autónoma; en otras instancias, esa fijación no desaparece, se vuelve intrincada, patológica.

Lo fascinante en el mito no es la literalidad del conflicto, sino su eco constante en nuestra alma. Electra no es simplemente una heroína vengadora: es el símbolo de la lucha interior contra la madre, la lucha por la identidad, el conflicto de amar y odiar, de deber y deseo. En ella se encarna una energía primigenia: la niña que necesita matar (metafóricamente) a la madre para nacer ella misma.

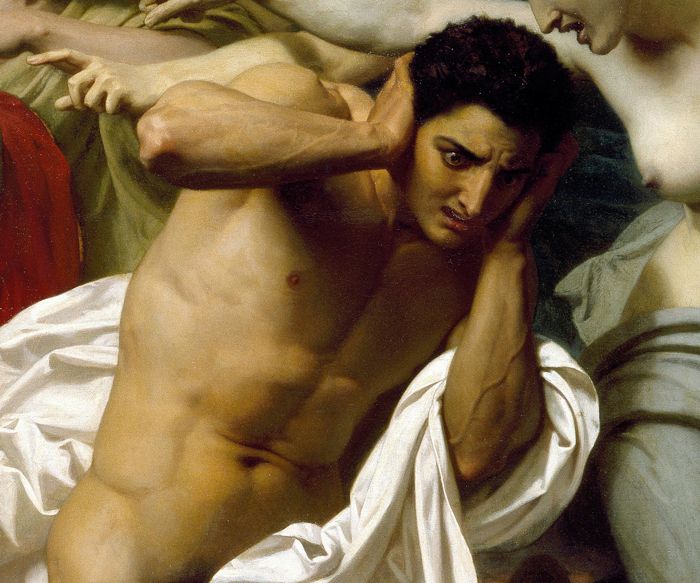

Bouguereau, en su pintura Orestes perseguidos por las Furias (1862), convierte ese conflicto interno en una visión tangible. Con óleo sobre lienzo de dimensiones monumentales (227 × 278 cm), expone la ansiedad humana con una impronta casi hiperrealista. La escena no es monstruosa: las Furias no son bestias deformes, sino figuras femeninas que coexisten en la misma realidad que Orestes. Están ahí, cercanas, ceñidas, ineludibles. Sus rostros expresan severidad y dolor, su gesto es justicia personificada, y el remordimiento late en sus labios. La gracia técnica de Bouguereau radica en hacer creíble lo invisible: en permitirnos ver el tormento.

La obra ha sido también conocida como El Remordimiento de Orestes. Está en la colección del Museo Chrysler (Estados Unidos). Bouguereau inscruta la emoción, explora el mito con pincel, y abre una puerta entre lo clásico y lo íntimo. Él toma la mitología griega y le añade una veta psíquica: no solo vemos el crimen, sino su consecuencia interior, esa persecución que no se apaga con la espada.

Cuando miras la tela: cada tensión muscular, cada sombra acentuada, cada pliegue de piel sudorosa habla de la culpa. Orestes se retuerce, se vuelve hacia atrás, palpando como si buscara huir del mismo acto que ya cometió. Las Furias lo rodean en una danza inevitabledel juicio: lo acorralan, lo acechan, lo ahogan con su invocación.

La tragedia griega nos legó historias de destino, de culpa, de redención imposible. Pero el mito no envejece porque no es literal: es simbólico. En la fricción entre Electra y Clitemnestra, entre Orestes y las Erinias, se inscribe el conflicto humano universal: la relación con los padres, la identidad frente al legado, la expiación de un crimen que no se comete solo con manos sino con conciencia.

El mito se hace aún más complejo cuando lo visitamos con herramientas modernas. Jung pone luz sobre ese deseo de posesión simbólica de la niña hacia el padre, y la disputa con la madre. Psicoanalistas posteriores recogieron esa llama mitológica y la usaron para examinar dinámicas familiares, vínculos ocultos, rivalidades inconscientes.

El arte, el mito, la psicología: convergen en esta figura trágica. Electra, Orestes, las Furias: no son personajes antiguos, sino habitantes persistentes de nuestra psique. Cuando alguien dice “tengo un complejo de Electra”, habla de una niña que quiso ser amada por su padre, pero también una que tuvo que pelear por su identidad. Y cuando vemos a Orestes perseguido, comprendemos que la culpa no muere; que el perdón no se obtiene sin juicio.

Esta pintura no es solo un cuadro bello: es un espejo del alma. Sumérgete en el mito griego y descubrir cómo esos golpes antiguos siguen latentes en nosotros. A rastrear la figura de Electra no solo como heroína vengadora, sino como símbolo de la niña que sueña y combate, que ama y rivaliza, que necesita matar para nacer. Y a mirar los ojos de Orestes y de las Furias como si miraras tus propios fantasmas.

La Obra:

Orestes perseguidos por las furias

Artista: William-Adolphe Bouguereau o El remordimiento de Orestes

Fecha: 1862

Medio: óleo sobre lienzo

Dimensiones Altura: 227 x 278 cm

Colección: Museo de Arte Chrysler