En la mitología griega, el otoño era el umbral de la partida de Perséfone, la doncella raptada por Hades. Cada hoja que caía era una lágrima de Deméter, su madre, cuya pena teñía los campos de ámbar y ocre. Los frutos maduros, pesados en las ramas, eran ofrendas a un mundo que se preparaba para el sueño invernal, un sacrificio silencioso a la reina del inframundo. Pero no todo era pérdida. Dioniso, el dios del vino y la locura, reinaba en esta estación, su risa salvaje resonando en las vendimias, donde la uva, aplastada bajo pies danzantes, se convertía en néctar de éxtasis. El otoño, así, era un equilibrio entre la muerte y la celebración, un puente entre la luz y la sombra.

Esta dualidad encuentra su reflejo inmortal en la obra de Sandro Botticelli, Otoño o Alegoría del Consumo Excesivo de Vino, una pintura menos conocida que sus célebres Primavera o Nacimiento de Venus, pero cargada de un simbolismo profundo y emotivo. Realizada en la década de 1490, esta pieza, hoy en una colección privada, captura el espíritu del otoño mitológico con una intensidad que trasciende el lienzo. En ella, Botticelli no solo retrata una estación, sino un estado del alma, un grito épico de exceso y redención que resuena con los ecos de Dioniso y la melancolía de Deméter.

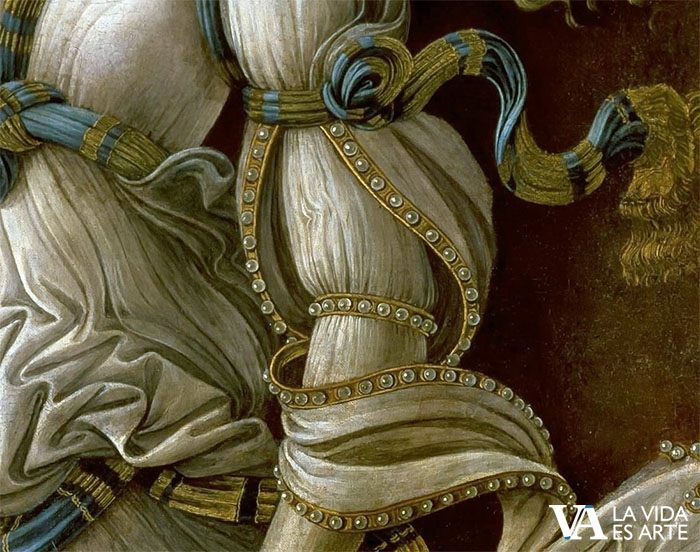

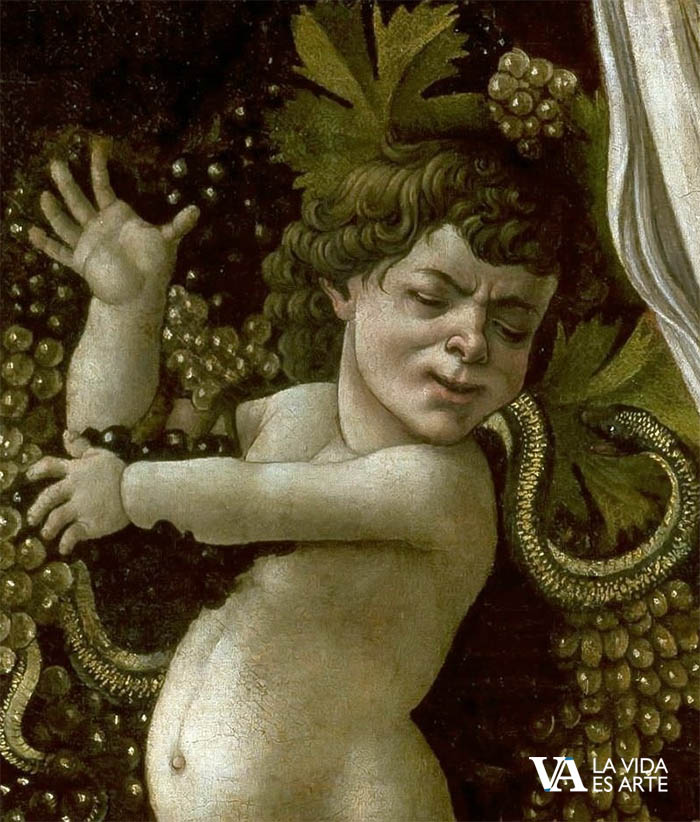

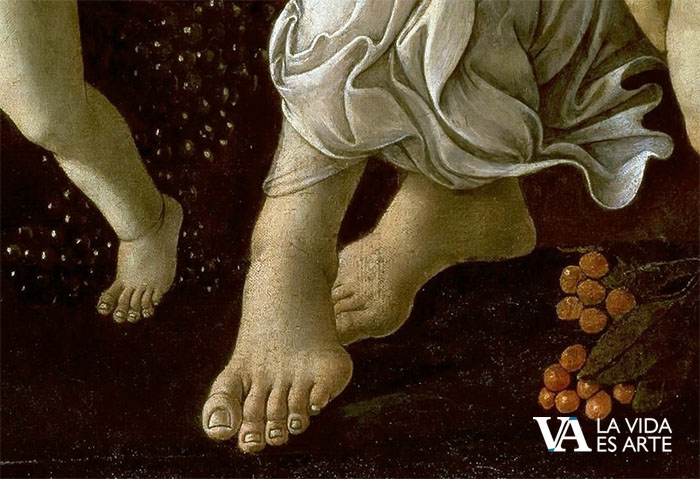

La escena se despliega como un tapiz vivo. En el centro, un joven, ebrio de vino, yace reclinado contra un árbol desnudo, su rostro ruborizado por la embriaguez, sus ojos entrecerrados en un sueño febril. A su alrededor, figuras danzantes, ninfas y sátiros, giran en un frenesí que evoca las bacanales dionisíacas. Las hojas caídas, pintadas en tonos de cobre y carmesí, alfombran el suelo, mientras racimos de uvas, maduros hasta el exceso, cuelgan como joyas oscuras. El viento parece soplar a través del cuadro, inclinando las ramas y agitando las túnicas, un susurro que lleva consigo el aroma del mosto y la tierra húmeda. Botticelli, con su pincel magistral, no solo pinta una alegoría del otoño, sino un lamento por la humanidad atrapada en sus propios excesos.

El simbolismo de la obra es un canto a la dualidad del otoño. El joven ebrio representa a Dioniso, pero también al hombre mortal que, en su búsqueda de placer, se pierde en la vorágine del vino. Las uvas, símbolo de abundancia, se transforman en una advertencia: el exceso lleva a la caída, como las hojas que se desprenden de las ramas. Sin embargo, hay redención en esta decadencia. El árbol desnudo, aunque despojado, promete un nuevo ciclo, un renacer tras el invierno. Botticelli, influido por el neoplatonismo de su tiempo, sugiere que incluso en la embriaguez hay un atisbo de lo divino, una chispa que conecta al hombre con los dioses.

Detalles poco conocidos enriquecen esta epopeya visual. En el fondo, apenas perceptible entre las sombras, se dibuja una figura velada, que algunos estudiosos identifican como Perséfone, observando desde la distancia. Su presencia, sutil pero poderosa, ancla la obra en el mito de la pérdida y el retorno. Las ninfas, con sus movimientos fluidos, esconden un secreto: sus rostros son retratos de mujeres reales de la corte de los Medici, mecenas de Botticelli, un guiño terrenal en un cuadro celestial. Además, la textura de las hojas caídas revela un truco del maestro: Botticelli usó pan de oro molido para darles un brillo etéreo, un detalle que solo se aprecia bajo la luz adecuada, como si el otoño mismo brillara con una última chispa de vida.

La conexión con Dioniso es inescapable. En la mitología, el dios del vino era tanto creador como destructor, un ser que ofrecía éxtasis y locura en igual medida. Las bacanales, celebradas en otoño tras la vendimia, eran un ritual de liberación, pero también de peligro: los excesos podían llevar a la ruina. Botticelli, al retratar al joven ebrio, no solo evoca esta tradición, sino que la humaniza. El hombre no es un dios, sino un reflejo de nosotros mismos, atrapado en la tentación de olvidar el dolor a través del vino. La pintura, así, se convierte en una advertencia épica: el otoño, con su belleza fugaz, nos invita a celebrar, pero también a recordar nuestra mortalidad.

El tono emotivo de la obra se intensifica en su contexto histórico. Botticelli pintó Otoño en una Florencia sacudida por la predicación de Savonarola, quien condenaba el lujo y el placer. Algunos ven en el cuadro una crítica velada a la decadencia de la ciudad, un lamento por una sociedad que, como el joven ebrio, se ahogaba en sus propios excesos. Sin embargo, la sensibilidad de Botticelli trasciende la moralidad estricta: hay compasión en su pincel, una tristeza tierna por la fragilidad humana. El otoño, en su visión, no es solo castigo, sino un espejo de nuestra lucha eterna entre el deseo y la redención.

La paleta de colores refuerza esta narrativa épica. Los rojos y dorados del follaje contrastan con los grises del cielo, un recordatorio del fin que se avecina. Las túnicas de las ninfas, en tonos terrosos, se funden con la tierra, mientras el joven, con su piel pálida y su ropa desordenada, parece a punto de disolverse en el paisaje. Botticelli juega con la luz como un poeta con las palabras: los rayos del sol, filtrados entre las ramas, caen sobre el rostro del ebrio, iluminando su vulnerabilidad. Es un momento congelado en el tiempo, un crepúsculo que contiene tanto la gloria como la tragedia del otoño.

Secretos adicionales emergen al estudiar la obra. En el borde del lienzo, apenas visible, hay una inscripción en latín, “Tempus fugit” (el tiempo vuela), un eco de la fugacidad que define la estación. Los expertos creen que Botticelli añadió este detalle tras la muerte de un amigo, impregnando el cuadro con un dolor personal que rara vez se menciona. Otro misterio reside en las uvas: algunas están pintadas con un realismo tan extremo que parecen húmedas, un efecto logrado con una técnica de veladuras que el artista perfeccionó en sus últimos años. Estos detalles convierten a Otoño en una obra viva, un susurro del alma de Botticelli que trasciende los siglos.

En la mitología, el otoño era el preludio del invierno, pero también la promesa de la primavera. Botticelli captura esta paradoja con una maestría que roza lo divino. Su joven ebrio, rodeado de ninfas y sátiros, es a la vez víctima y héroe, un símbolo de la humanidad que cae y se levanta. La pintura no juzga, sino que abraza: el exceso del vino, la danza desenfrenada, la pérdida de las hojas, todo forma parte de un ciclo eterno. Como Perséfone regresa del Hades, como Dioniso renace en cada vendimia, el otoño de Botticelli nos recuerda que incluso en la decadencia hay belleza, incluso en la caída hay esperanza.

Así, Otoño o Alegoría del Consumo Excesivo de Vino se alza como una epopeya silenciosa, un canto al crepúsculo del año y del alma. Botticelli, con su pincel y su corazón, teje una historia que une a dioses y hombres en un abrazo melancólico. El viento sigue soplando, las hojas siguen cayendo, y en algún lugar, entre las sombras del mito y el lienzo, el otoño susurra su verdad eterna: todo muere, pero nada se pierde para siempre.

LA OBRA

Otoño o alegoría contra el abuso del vino

Sandro Botticelli

1490

Musée Condé, Chantilly