Hablar de Alexandre Cabanel (1823–1889) es sumergirse en el corazón del arte académico del siglo XIX. Fue el pintor que encarnó como pocos la estética de la belleza idealizada, el refinamiento, la perfección técnica y el brillo de la pintura francesa en tiempos del Segundo Imperio. Sus obras son, al mismo tiempo, símbolo de un arte que dominó salones oficiales y academias, y testimonio de un estilo que sería desafiado por la ola de modernidad de los impresionistas.

Pero, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Cabanel nunca buscó el escándalo. Su objetivo no era romper, sino seducir. Y vaya si lo logró: sus cuadros fueron tan apreciados por el público y los poderosos que hasta el emperador Napoleón III lo tuvo entre sus favoritos.

Un niño prodigio en Montpellier

Cabanel nació en 1823 en Montpellier, una ciudad del sur de Francia. Desde muy joven mostró un talento extraordinario para el dibujo, lo que lo llevó a entrar en la Escuela de Bellas Artes local. Su camino parecía claro: París.

Con apenas dieciséis años se trasladó a la capital, donde ingresó en la École des Beaux-Arts y se convirtió en discípulo de François-Édouard Picot, un pintor neoclásico que le transmitió las bases del academicismo: precisión anatómica, dominio del claroscuro y la importancia de los temas nobles.

Cabanel absorbió esas lecciones con voracidad. A los veinte años ya competía en el Prix de Rome, el máximo galardón académico, y lo ganó en 1845. Ese premio le permitió residir en la Villa Médici en Roma, donde estudió directamente las obras maestras del Renacimiento y el Barroco. Allí forjó un ideal: la pintura debía aspirar a lo sublime, debía ser un vehículo de belleza, gracia y elevación.

El triunfo en París

De regreso a Francia, Cabanel comenzó a presentarse en el Salón de París, la gran vitrina del arte oficial. Su éxito fue meteórico. En 1863 expuso su obra más célebre: “El nacimiento de Venus”, un lienzo monumental donde una diosa desnuda emerge de las olas, rodeada de querubines.

La pintura deslumbró al público. Su modelo, de cuerpo suave y rostro angelical, parecía resumir todo lo que el academicismo buscaba: perfección formal, sensualidad contenida, armonía clásica. El cuadro fue adquirido nada menos que por Napoleón III, quien lo colocó en su colección privada.

Curiosamente, ese mismo año, otro pintor presentó un cuadro muy distinto en el Salón: Édouard Manet con su “Almuerzo sobre la hierba”, obra rechazada por el jurado y que dio origen al famoso Salon des Refusés. Mientras Manet y los futuros impresionistas luchaban por abrir camino, Cabanel era el representante oficial del arte que París aplaudía y el poder político premiaba.

El pintor de Venus y de emperadores

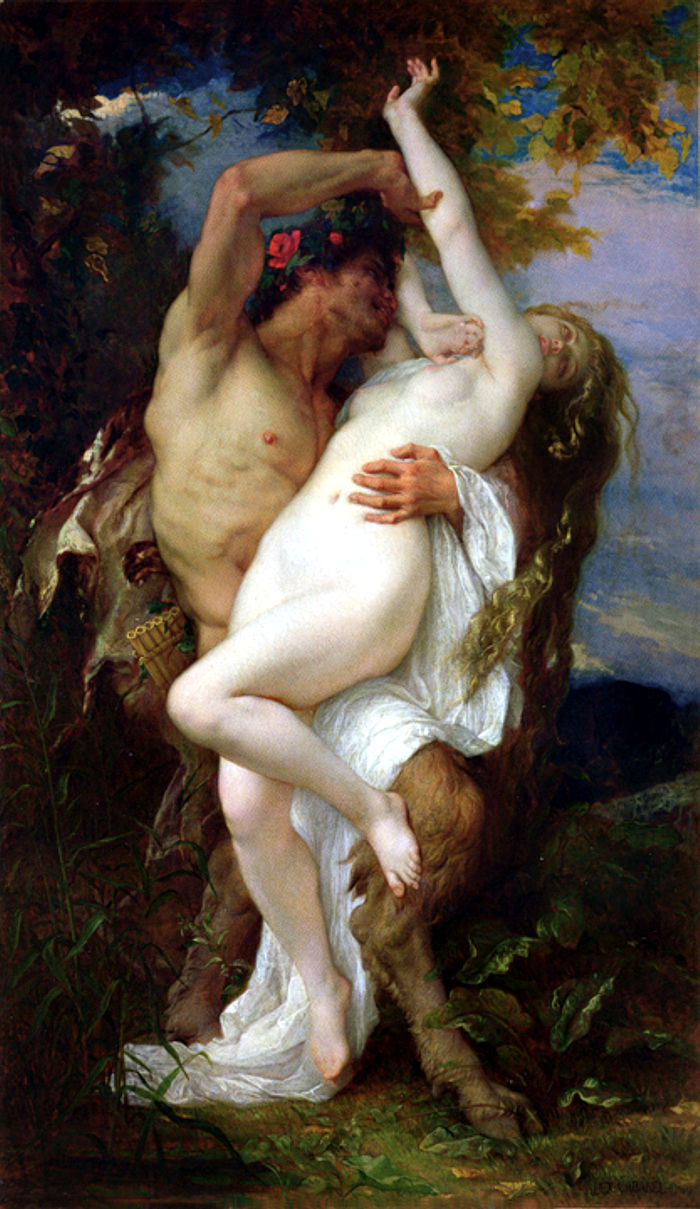

“El nacimiento de Venus” no fue un caso aislado. Cabanel pintó varias versiones del tema mitológico, todas con su sello personal: cuerpos suaves, piel nacarada, una idealización que convertía la sensualidad en algo casi espiritual.

El público lo aclamaba como “el pintor de Venus”, pero Cabanel también fue un hábil retratista. Su clientela era lo más selecto de la sociedad: damas aristocráticas, políticos, financieros y, por supuesto, la familia imperial.

Uno de sus retratos más célebres es el de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, a quien inmortalizó con elegancia majestuosa. Sus retratos no eran simples copias del modelo: eran construcciones simbólicas, donde la persona aparecía ennoblecida, convertida en un ideal de belleza.

El profesor temido y venerado

Además de pintor de éxito, Cabanel fue un influyente profesor en la École des Beaux-Arts. Su puesto le otorgaba un poder enorme: era jurado del Salón y formador de generaciones de artistas. Muchos jóvenes ansiaban ingresar a su taller, porque su bendición podía abrir las puertas del reconocimiento oficial.

Cabanel imponía disciplina, insistía en el dibujo preciso y en la necesidad de respetar los cánones académicos. Sus detractores lo acusaban de sofocar la creatividad y de ser un guardián del conservadurismo. Sus alumnos, sin embargo, recibían una formación sólida que les permitía luego desarrollar su propio camino.

La sombra de los impresionistas

En la década de 1870, mientras Cabanel seguía acumulando honores y encargos, un grupo de artistas independientes —Monet, Renoir, Degas, Cézanne— comenzaba a revolucionar la pintura. Frente a la idealización académica, proponían la inmediatez, la luz cambiante, la realidad cotidiana.

Cabanel despreciaba esas propuestas. Consideraba que los impresionistas eran poco más que aficionados que no dominaban el oficio. Para él, la pintura debía ser noble, seria y rigurosa. Esta oposición convirtió a Cabanel en símbolo del “arte oficial” contra el que se rebelaban los modernos.

Con el tiempo, la historia daría mayor protagonismo a los impresionistas, relegando a Cabanel al rol de antagonista. Pero reducirlo solo a eso sería injusto: su maestría técnica y su capacidad para encantar a toda una época son innegables.

La estética de la belleza

¿Qué hacía tan especial a Cabanel? Su obsesión por la belleza.

En sus cuadros, los cuerpos parecen bañados en una luz etérea. La piel es traslúcida, los contornos suaves, las miradas delicadas. Cabanel lograba que lo sensual nunca se convirtiera en vulgar; incluso sus desnudos parecen estar destinados a un altar más que a un boudoir.

Sus temas predilectos eran la mitología, la historia bíblica y los retratos aristocráticos. Siempre buscaba lo mismo: crear una imagen que inspirara admiración, un ideal de perfección. En ese sentido, Cabanel fue el último gran representante de una tradición que venía desde el Renacimiento, pero filtrada por el refinamiento del siglo XIX.

Últimos años y legado

Cabanel murió en 1889, a los 66 años. Para entonces, la marea impresionista ya había conquistado gran parte de la atención del público y la crítica. Su estilo empezaba a verse como anticuado. Sin embargo, nunca le faltaron admiradores.

Hoy, su obra puede encontrarse en museos como el Musée d’Orsay en París, el Metropolitan Museum of Art en Nueva York o el Museo de Bellas Artes de Montpellier, su ciudad natal. Allí se puede apreciar que, más allá de los debates estéticos, Cabanel fue un virtuoso del pincel, un creador de imágenes que destilan gracia y perfección.

Una mirada actual

En el siglo XXI, Cabanel ha sido objeto de revalorización. Si bien ya no se lo considera un innovador, su talento técnico y su capacidad para sintetizar el espíritu de su época lo convierten en una figura clave para entender el arte del XIX.

Sus Venus, con su mezcla de inocencia y sensualidad, pueden verse hoy como símbolos de cómo el academicismo idealizaba el cuerpo femenino, transformándolo en un objeto de contemplación más que en un sujeto de acción. Pero también nos recuerdan que la pintura puede ser un lenguaje de seducción, un puente hacia lo eterno.

Cabanel es, en definitiva, un recordatorio de que el arte no siempre necesita ser revolucionario para ser memorable. A veces, basta con ser hermoso.

Alexandre Cabanel fue un pintor que supo ganarse la admiración de emperadores, aristócratas y del público general gracias a su dominio absoluto de la técnica y su capacidad para encarnar la idea de belleza en cada lienzo.

Su vida y obra son también un espejo de su tiempo: un siglo en el que el arte académico convivía con la emergencia de movimientos radicalmente nuevos. Mientras unos miraban al futuro con pinceladas rápidas y colores vibrantes, Cabanel miraba al pasado clásico y lo reinventaba con un toque de suavidad moderna.

Hoy, más de un siglo después de su muerte, sigue siendo el pintor del ideal, el artista que, con cada trazo, buscaba alcanzar lo bello absoluto.